2025年6月29日(日曜日)、2025年度コンテンツツーリズム学会のシンポジウムに参加してまいりました。

本当はすぐにレポを書きたかったのですが、いろいろとバタバタしており…。遅ればせながら記録を残しておこうと思います。

🏫 会場は近代的な建物の文教大学あだちキャンパス

今回のシンポジウムが開催されたのは、足立区花畑団地の中にある文教大学あだちキャンパス。毛長川ぞいにある静かなキャンパスです。対岸にはあの「ひよこの工場」も見えるというちょっとした風情のある立地でした。

広々とした敷地に新しい校舎が建ち並ぶ、清潔感のある近代的なキャンパスで、訪れるのは初めてでしたが落ち着いた雰囲気が印象的でした。

少し早めに到着したので、まずは学会誌を購入。まさか会計がお世話になっている方で!関わっていますよとは聞いていたけれどこんなところでお会いできるとは…びっくりです。

コンテンツツーリズムという視座

「コンテンツツーリズム」とは、アニメ・映画・文学などのコンテンツが舞台となった地を実際に訪れる行為や、その現象に伴う地域との関係性を指す言葉です。

一見すると観光業の一種に思えますが、実際には地域振興、文化継承、地産地消、教育的アプローチなど、さまざまな社会的文脈と交差する複合的な現象です。

今回のシンポジウムは250名ほど入れる教室で、文教大の学生さんかな、お若い方が多く見られました。

後方席にゆったりと座る学生たちに向けて、運営側から「前の方に詰めてください」と声がかかる場面もありましたね。私はというと、最初から前列中央に座っていたためちょっと恐縮…。でも、こういう時こそ一番学びやすいポジションでお話を聞きたい!せっかくだし!

「浮世絵からお江戸にタイムスリップ」――牧野健太郎氏の講演

今回のメイン講演は、牧野健太郎氏による「浮世絵からお江戸にタイムスリップ~世界に愛される日本版画の謎解きさんぽ」。牧野健太郎氏はボストン美術館とNHKプロモーションが共同制作した浮世絵デジタル化プロジェクトの日本側責任者。元NHKプロモーションプロデューサー。公益社団法人日本ユネスコ協会連盟個人会員。東横イン顧問。(『ぶらり謎解き浮世絵さんぽ お江戸にタイムトリップ』より)

NHK大河ドラマ『べらぼう』でも話題となっている「浮世絵」を切り口に、江戸の町や人々の生活を紐解いていく、実に興味深い内容でした。

講演では、数々の浮世絵をもとに江戸の人々の暮らしを読み解いていく内容。印象的だったお話をいくつか紹介します。

東海道五拾三次之内 日本橋 朝之景

大名行列とそれをよける江戸の人々が描かれた絵画。

夜明け前の情景が描かれています。手前は魚売りと野菜売り。奥から来るのが大名行列。江戸時代は藩の家格・石高で参勤交代の人数も決まっていましたし、毛槍の形や本数、荷物や随行人の服の色でどこの何藩かまで知ることができました。

江戸の人はこの浮世絵を見て、ああこれから○○藩のお殿様がお戻りになるんだな、道中はどうだろうか、と思いを巡らせることができるわけです。

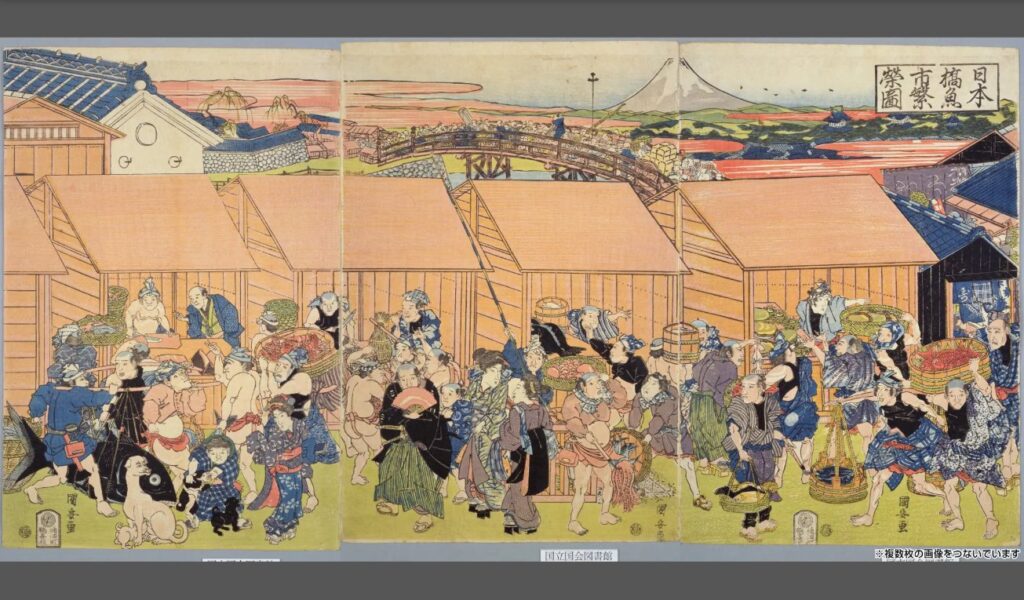

「日本橋魚市繁栄図」

魚売りが立ち並ぶ魚河岸の活気あふれる浮世絵。3枚刷りを1枚につなげています。

奥の小屋にいるのが魚売り。手前は往来で、いろんな人が歩いています。

足元を見ると草履の人、裸足の人、高下駄の人…さまざまですが、これは身分や職業によって違うんですね。江戸の人たちってなかなか良いものを食べていたんだなって思いました。(とはいえ一番左の小屋ではマグロを売っていて…当時の江戸でマグロは下等な魚と言われていたので…これからネギマ鍋にでもするんでしょうか?)

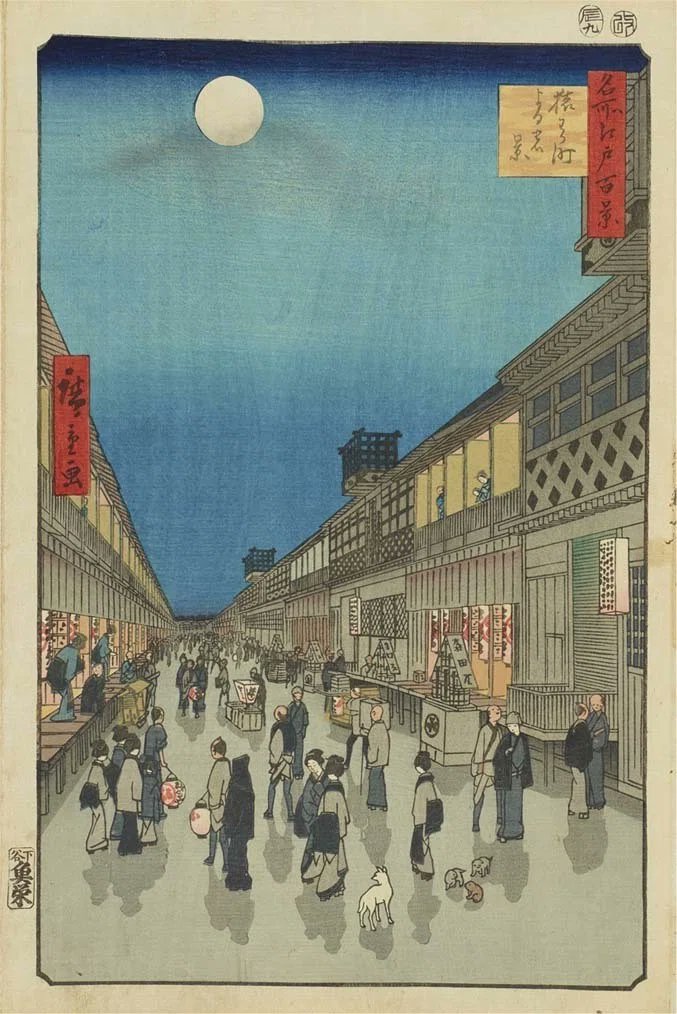

名所江戸百景・猿わか町よるの景

猿若町、今の浅草北東部のあたり。芝居小屋が集められていた地域です。

往来の人々は芝居を観に来たり役者に会いに来た人たち。真ん中あたりにいるのは屋台の寿司屋ですね。空には大きな満月。うっすらとかかっている靄の表現が見事です。人々の足元には月明りに照らされた影。ゴッホはこの「影」の表現に感銘を受けて夜のカフェテラスを描いたとも言われています。

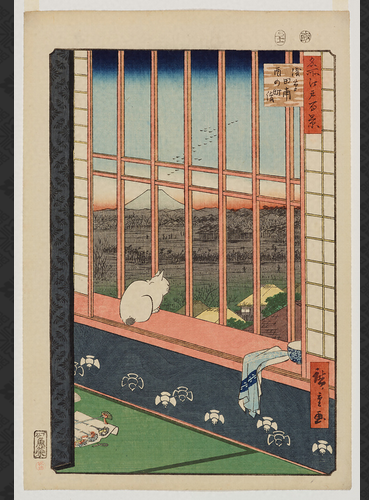

「名所江戸百景・浅草田甫 酉の町詣」

この浮世絵。タイトルには「名所江戸百景・浅草田甫 酉の町詣」とあります。 右上に十一の印が押してあることからもわかるように、これは鷲神社(今の浅草鷲神社)の酉の市を遊女の部屋からみた図。猫ちゃんがチョット怒ってるんですが…飼い主にかまってもらえないからでしょうか。

ポイントは衝立脇の熊手簪とそのちょっと上の御事紙。おかめのうえに載っているのは松茸…あらまーw つまりそういう意味ですねw(大人のお話…)

べらぼうで話題になった吉原細見。それを見ればこの妓楼がどこの店で、どの部屋のだれか、なんていうところまでわかりますし、描かれている手ぬぐいでお相手の男性は誰かっていうところもわかる…そんな仕組みです。

「神奈川沖浪裏」

すんごい有名なアレ。海外だと「TUNAMI」って言われる「神奈川沖浪裏」。

高波ですよ、高波。奥の富士山が雪をかぶっていることから季節は冬ですかね。描かれている船は三艘。押送舟と言われる高速船で、伊豆や安房から江戸湾に入り、日本橋などの市場に鮮魚や野菜を運搬していたそうです。

江戸の人々にとっての「ツーリズム」とは?

印象的だったのは、「江戸の人々はこうした浮世絵をどのように見ていたのか」という問い。

観光という言葉がなかった時代にも、人々は絵を通じて情報や気分を旅していたのかもしれません。

“見立て”の楽しみ、名所への憧れ、そこに宿るユーモアや意味の深読み…それって現代の「コンテンツツーリズム」と地続きなものじゃないかなと、思いました。

本音を言えば、時間がもっとあれば、江戸時代におけるツーリズム的視点についてももっと聞いてみたかった!

いっそ私が研究する…?いや、やるのか…?(笑)

私たちが「やる」番かもしれない…

講演終了後、浮世絵に描かれた風景や人物たちが、まるで「今ここにいる」かのような錯覚を覚えるほど、濃密な時間を過ごしました。

惜しむらくは、江戸の人々がこれらの絵を通じてどのように旅し、土地に思いを馳せていたのか――ツーリズムとしての活用について、もう少し伺いたかったところ。

江戸って…そこに「ある」じゃない。

…私がやる?…いや、私たちがやる番なんじゃない?

今ここで再び、「見る」ことと「旅する」ことをつなぎ直す。そのための橋渡しを、Culture Commonsが担うべきなのでは???

浮世絵の見立てについては別記事で詳しく書きたいし。

今回のシンポジウムは、浮世絵という切り口から、歴史・文化・地域・観光を横断する「コンテンツツーリズム」の奥深さを感じさせてくれる時間でした。

日常のなかで何気なく目にしている浮世絵にも、こんなにも多くのストーリーと視点が詰まっているのだと再発見できた貴重な体験。

またどこかで、こういう文化に触れられる時間を作っていきたいなと思います。