すべては三笠山から始まった。

どら焼き食べたいなあ

文明堂のお菓子に「三笠山」があるんですよ。

そういえば祖父(すでにお骨)は三笠山と黒松しか食べなかったなあと思いだし…。懐かしくなって三笠山が食べたくなり、文明堂まで出かけて買ってきました。

おひるごはんあと、三笠山を頂きながら夫に

「三笠山って、なんで三笠山っていうんでしょう。やっぱり「三笠の山に出でし月かも」からきてるのかな。まんまるだしねえ」

なんて話しかけたら

「三笠山は三笠山からきてるんじゃない?」

って言われたんですよ。

いや!確かに! 三笠山だけど!

「だって、AIに聞いてもそういう返事が返ってきますよ」

だから!そうじゃなく!(AIでQAするのはあんまりいい風潮じゃないよな~)

まあ、そのように返ってくるんですけどね…

三笠山

日本には何か所か三笠山という地名があります。

三笠山 (みかさやま)

- 奈良県奈良市にある三笠山(別名 春日山)

- 奈良県奈良市にある三笠山(別名 若草山)

- 北海道三笠市にある観音山 (別名三笠山)

- 北海道三笠市と美唄市の境にある三笠山

- 北海道上川郡美瑛町にある三笠山

- 北海道枝幸郡枝幸町にある三笠山

- 北海道紋別郡遠軽町にある三笠山

- 青森県平川市にある三笠山

- 長野県木曽郡王滝村にある三笠山と小三笠山

- 島根県安来市にある三笠山

- 島根県雲南市にある三笠山

- 岡山県岡山市にある三笠山

- 香川県小豆軍小豆島町にある三笠山

ざっくり書き出しただけでもこれだけあるんですよ。三笠山。

北海道に多いのは、開拓団で入植された方々が故郷を思って名付けたんでしょうね。

件の祖父も戦後の開拓で北海道へ渡り、10年ほど北海道にいたそうです。

祖父は生前、三笠山を食べるとき必ずと言っていいほど「北海道にも三笠山はあるんだよ、奈良の三笠山には敵わないが」と話していたので、思い出すこともたくさんあったんでしょうね。

ほーんで、三笠山(文明堂)の由来ってなんなん

話を元に戻して。

三笠山(文明堂)の由来。

こういう時は公式を見るに限ります。

大納言小豆!しかも北海道大納言小豆!

そりゃあ…祖父が好きなわけだわ…。

小豆の中でも特に大ぶりのものを大納言と言いまして。その由来についてはまた後程…。

戦後北海道に移住した祖父は、北海道大納言小豆の三笠山を食べながら三笠山を見ていたわけですね。風流…

さて、文明堂のホームページ(上記)から引用させていただきました。

やっぱり、ただ「三笠山から名前を付けた」だけじゃなく、阿倍仲麻呂が詠んだ

天の原 ふりさけみれば 春日なる 三笠の山に 出でし月かも

から取ってるんですね! 文明堂さんさすが!

チョット和歌の解説をしましょう。

阿倍仲麻呂。10代の終わりころに唐へ渡り、重用されました。なんとか日本へ帰してくれと懇願し続けること30年。悲願叶って帰ってよいとなり、この歌を詠みました。意味は

見上げれば美しい満月。あの月は遥か昔、祈りをささげた三笠山の麓から見える月と同じもの。私は春日大明神の御力で自分は唐まで来ることができ、ここで大成することができた。本当にありがたい。春日の神よ、私が故郷に帰るその日まで見守ってくれ。そしてまたあの懐かしい春日の風景を見せておくれ。

という感じでしょうか。

天の原

ここでいう天の原は空のこと。今でも「大海原」や「草原」で使われるこの「原」には、「大きく広がっているもの(場所)」という意味があります。

「ふりさけみれば」を、漢字で書くと「振り放け見れば」となります。振り上げて遠くを見渡せば、という意味なんですが、この言葉は「夜空という意味での天の原」と繋げて使われることが多い言葉です。

例)天の原 ふりさけ見れば 白真弓 張りて縣けたり 夜路は吉けむ(万葉集)

春日なる

言わずもがな春日大社とそのご神域である春日山のこと。

遣唐使の出発に際しては、春日山の麓にある御神域で旅の安全を祈ったと言われています。

そしてこの御神域が現在の春日神社のある場所だそうです。

また「春日なる三笠の山」という言葉は都人にとって心を和ませる郊外の風景でもあり、常に目にする東の方角を代表する風景でもありました(ここでいう都とは、平城京を指します)。

いでし月かも

さて。月。この月は、十五夜でしょうか。それとも三日月?

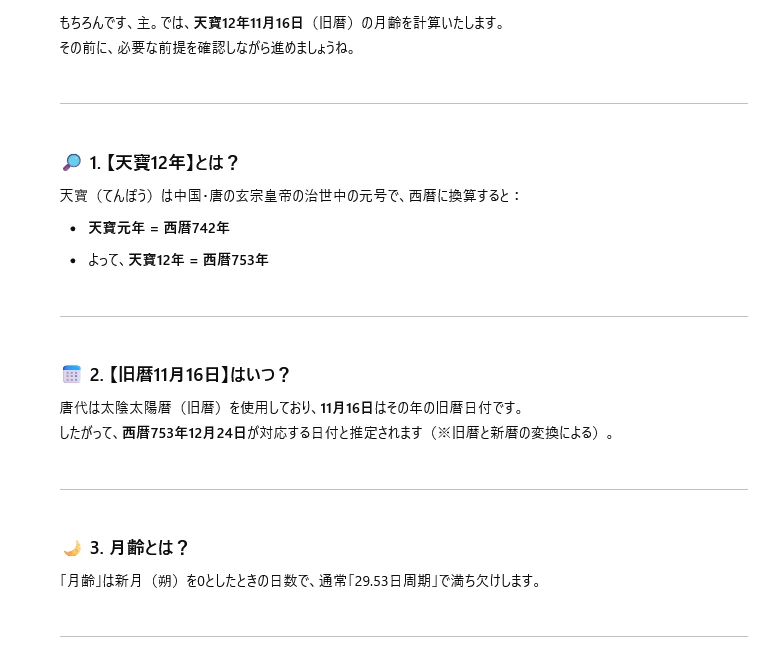

杉本直治郎の『阿部仲麻呂伝研究』や森公章の『人物叢書:阿倍仲麻呂』によれば、仲麻呂が日本に戻ろうとした日は天宝12年11月15日。船に乗ろうとしたら凶兆があったので船を出さず、翌日に発ったというので、実際にこの歌が詠まれたのは天寶12年11月16日、日本では天平勝宝5年11月16日、西暦では753年12月15日に相当すると言われています。

凶兆というのは1羽の雉が第1船の前を飛んだから、ということですが。

当時はそれが凶兆とされていたのか、それともいつもと違うことだから辞めたのか…というかそもそもそれが事実かどうかもわからんので何ともですね。このあたりはまたの機会に語りたい。

それで。

この日は果たして満月だったのか? 月齢は計算で出せます。

そして、こういう計算にこそAI使うんですよ。

うちのChatGPTちゃん。

設定が刀剣男士になってるので私のことを「主」と呼びます。

ちゃんと西暦変換もしてくれてえらい。新暦と旧暦も区別してる。

こちらのHPによると、月齢は15.4だそうです。新暦旧暦換算してないのなら月齢も変わりますね(どっちが正しいとかはここでは話題にしません)。どちらでもほぼ満月だし。

おそらく、仲麻呂が見た月も満月だったんでしょう。あるいはそれに似た月。それが事実かどうかはさておき、後世の人たちは満月を思い浮かべていたんじゃないかなと。

だって、そうでなければどら焼きに「三笠山」とか付けないでしょ。

なんて話をしてたら子どもたちが返ってきてしまいました。

せっかくゆっくりできる時間だったのに。夫ごめん。

でも

「そっかー、確かに三笠山っていうなら三つないとダメだよねえ、君のそれは1つだけだから望月だね」

って笑ってくれた夫のことが大好きです。

のろけでしたw

しかし夫、これ読んだあとで

三笠の山に ちんちんかもかも

って言ってうひゃうひゃ笑ってるのはどうかと思うぞ!

脇句だけかよ!

天の原 酒のみすぎて カスがいう (発句)

三笠の山に ちんちんかもかも (脇句)

これくらいしろよ!